Published Nikkei Technology Mega Solar Business

今月、米エネルギー省(DOE)の研究所であるローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)が、2019年度(1~12月)における分散型太陽光発電の米国市場に関する統計データ分析を発表した。

ここでいう「分散型太陽光発電」とは、屋根置き、または地上設置で連系出力5MW以下の、住宅用と非住宅用の太陽光発電を対象としている。非住宅用システムは、大型と小型に分けられており、「小型」は100kW以下、「大型」は100kW以上5MW未満となっていてメガソーラー(大規模太陽光発電所)も含まれている。

ちなみに、同研究所が収集したデータは、2019年までに設置された190万件を超えるシステムが含まれており、同期間中に全米で実際に設置・導入されたすべての分散型太陽光システムの82%をカバーしている。

住宅用太陽光の規模はかつての3倍

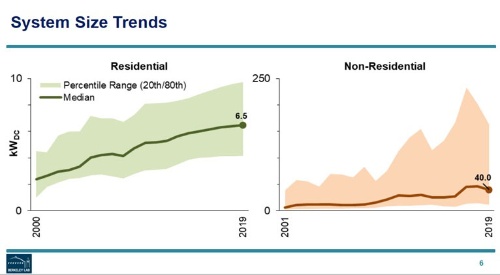

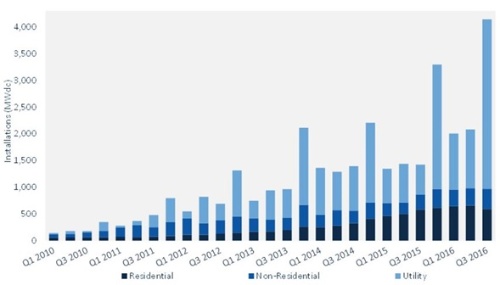

2019年の住宅用システムの規模を見ると、中間値(データを小さい順に並べた時の中央の値)は6.5kWで、前年比1.25%増であった。10年前の2009年は4.7kW、データ収集が始まった1999年の中央値は2.3kWだったので、21年間で住宅システムの平均的なサイズは、実に約3倍に大容量化していることになる(図1)。

|

図1●米国セグメント別分散型太陽光発電のシステムサイズの推移(注:折線=中間値、左=住宅用、右=非住宅用) (出所:Lawrence Berkeley National Laboratory) |

非住宅用システムの中間値は、データ収集が始まった2001年は5.7kWに留まっていたが、2009年には16kWまで大きくなってきた。ただ、非住宅用システムの大規模化は、ここにきて頭打ち傾向にあり、2019年の中間値である40kWは前年比13%減で、初の減少を示した。... Read More Here

.jpg)