生産設備の過剰でパネルメーカー合併も

太陽光発電市場に関するリサーチ・コンサルティング会社である米SPV マーケットリサーチ(SPV Market Research)の最新レポート「ソーラーフレア(Solar Flare)」によると、2018年の全世界における太陽光発電出荷量は、結晶シリコン系と薄膜系を合せ、前年比5%減の89.1GWだったという。1975年から2018年までの累積出荷量は468GWになる。

2018年の供給元を国別に見てみると、中国は全世界出荷量の58%を占め、その量は51.9GW。2位はマレーシア 、3位台湾、4位ベトナム、そして5位韓国となっている(図1)。

レポートによれば、2018年における世界の太陽電池セル(発電素子)生産能力は113.3GWで、モジュール(太陽光パネル)の組み立て能力は143.9GWに達した。これら生産能力は、前年に比べ5%増加したが、その後、中国市場での太陽光発電導入の落ち込みで、多くのメーカーは生産設備の拡大計画をキャンセルした。一方で、キャンセルできなかったメーカーや、事業を売却したメーカーもあったという。

SPV マーケットリサーチの創立者・チーフマーケットリサーチアナリストであるポーラ・ミンツ氏は、「2018年のモジュール組み立て能力が、セル生産能力を30.6GW上回った。これは、モジュール組み立てメーカーに価格プレッシャーを引き起こした。(モジュール組み立てがセル生産を上回ったことにより)将来的に、(太陽光産業を)健全に保つためには、モジュール組み立てメーカーの合併も考えられる」と語った。

JAからジンコに、トップが入れ替わる

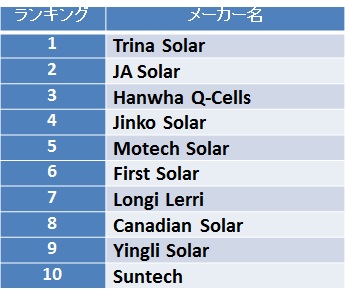

2018年の太陽光発電出荷量をメーカー別でみると、1位は、中国ジンコソーラーで、出荷量は7GWを超え、世界シェアは8%であった。ジンコソーラーは2011年に初めてトップ10入りを果たし、2016年と2017年ともに2位で、2018年に首位を獲得した。

中国ロンギ、カナダのカナディアンソーラー、そして中国JAソーラーの3社がともに世界シェア6%で2位に並んだ。JAソーラーは2008年からトップ10入りし、徐々にランキングを上げ、2017年にはトップに上り詰めたものの、2018年にはジンコソーラーと入れ替わることになった。カナディアンソーラーは2011年からトップ10入りし、昨年は2位と、トップを伺う位置に付けた。ロンギは2016年にトップ10入りし、わずか2年で2位まで駆け上がった(図2)。

その他、トップ10には中国トリナソーラー、韓国ハンファQセルズ、中国サンテックも入っている。米国ファースト・ソーラー はトップ10入りを逃したが、シェア3%で11位についている。ちなみに、日本メーカーは2015年以降、トップ10リストには入ったことはない。... Read More Here