Published Nikkei Technology - Mega Solar Business

「再エネ100%」実現戦略を分析

「過剰な設置と出力抑制でクリーン電力100%を達成する」という、何ともショッキングなタイトルのウエビナー(WEB 上でのセミナー)が今月中に15日間、開催された。主催者は、クリーン・エネルギーを推進する非営利連合である米クリーン・エネルギー・ステイツ・アライアンス(CESA)である。

電力会社では、必要以上の「過剰な発電所」は無駄な投資であり、太陽光を含む発電事業者にとって「出力抑制」は収入の減少を意味する。「過剰な設備と出力抑制」を推奨するようなセミナータイトルには、誰しも違和感を持つだろう。

この発表は、電力需要を100%再生可能エネルギーで賄うための研究活動の一環になる。具体的には、クリーン・エネルギーに関するリサーチを行う米クリーン・パワー・リサーチ(Clean Power Research)が、米中西部の地域送電機関(RTO)であるミッドコンティネント独立システムオペレーター(MISO)のサービス地域全体で再エネ100%を模索する研究・調査分析の一部である。

この分析の結果としてMISO地域において、太陽光と風力発電の「過剰な建設と出力抑制」が最も費用対効果の高い「再エネ100%」実現戦略であることを示した。

「再エネの拡大と迅速な送電」を効果的に実現することを目指し、発電設備のテクノロジーと最適な導入量、そして需給バランスを調整するテクノロジーを見出すため、シナリオ分析が行われた。クリーン・パワー・リサーチでリード・アナリストを務めるマーク・ペレズ氏がそれぞれのシナリオと分析結果を発表した。

なぜ「暗黙のストレージ」なのか?

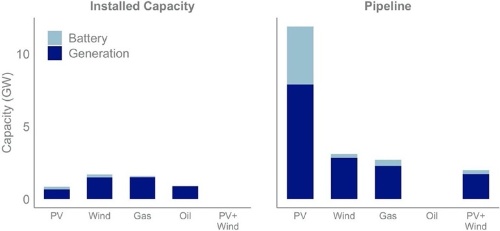

まず、(1) 発電設備のテクノロジーには、太陽光と風力発電、(2) 需給バランスを調整するテクノロジーには、リチウムイオン蓄電池などの電力貯蔵、そして「暗黙のストレージ(貯蔵)」との位置づけで「過剰な発電設備」とその「出力抑制」を考慮した。どうして「暗黙」と呼ぶのかという質問にペレズ氏は、「過剰な発電設備と出力抑制は、事実上、需給バランスを調整する機能を持っているから」と答えた。

シナリオでは、太陽光と風力発電、さらに電力貯蔵のコストを大きく左右するテクノロジーの発展度合いを、2025年に「高いケース」「低いケース」、そして2050年に「高いケース」「低いケース」の4つのシナリオも加えた。...Read More Here