太陽光は「ハイブリッド」へ

米国では現在、連系出力ベースで4.6GWの再生可能エネルギー発電設備が、蓄電池を併設した形で稼働している。こうした蓄電池併設型の再エネ発電設備は「ハイブリッド型」と呼ばれ、そのなかには太陽光発電も含まれる。

ハイブリッド型の再エネ設備は、さらに14.7GWものプロジェクトが計画されており、なかでも太陽光発電が急増している。

この分析は、米国エネルギー省(DOE)の研究所の一つであるローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)と、米研究機関のエレクトリック ・パワー・ リサーチ・ インスチテュート(EPRI)によるもので、米「エレクトリシティー・ジャーナル」に研究レポートが掲載されている。

「基幹電力系統内における蓄電池を併設したハイブリッド発電設備を導入する動機と選択」と題する、このレポートでは、グリッド(系統網)に接続した発電事業用の再エネ発電設備(連系出力1MW以上)に焦点を当て、「ハイブリット」の動向などについて分析している。

近年、プロジェクトデベロッパーは、蓄電池を太陽光発電と同じ系統連系ポイントに併設する「ハイブリッド」プロジェクトへの関心を高めているという。

天候などによって出力が大きく変動する太陽光・風力発電などの「出力変動型再エネ」の導入を拡大しグリッドに統合するためには、グリッドシステムの柔軟性をさらに高める戦略が必要である。蓄電池の活用は、グリッドの柔軟性を高め、変動型再エネの大量導入を促す貴重な戦略であることが、動機の1つになっている。太陽光・風力のさらなるコスト削減が進むにつれて、蓄電池の活用はいっそう拡大するとされている。

計画中の「太陽光ハイブリッド」は約8GW

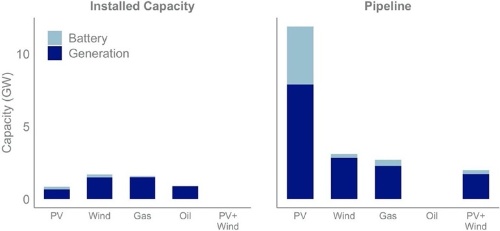

同レポートによると、現在米国では61の「ハイブリット設備」が運営されている。連系出力では4.6GWになる。電源種別で見ると、現時点では太陽光発電より、風力、天然ガス、石油による発電設備の方が多くなっているが、計画が発表されたプロジェクトを見ると、太陽光発電が他の発電設備を大幅に上回っている。ちなみに、計画されているハイブリッド設備の数は88で、連系出力は14.7GWに達する。

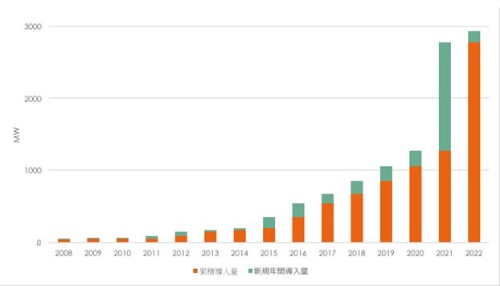

太陽光発電のみのデータを見てみると、現在稼働済みの太陽光発電・蓄電池のハイブリッド設備は34で、合計連系出力は706MWだが、計画数は75で、合計出力は7.85MWと大きく伸びていることがわかる(図1)。Read More Here

|

図1●発電設備別・稼働済みと計画中の「ハイブリッドプロジェクト」

(注:単位=GW・連系ベース、左グラフ=稼働済み、右グラフ=計画中、濃い青色=発電設備の出力、薄い青色=蓄電池の出力)(出所:LBNL)

|