Published at Nikkei Technology - Mega Solar Business

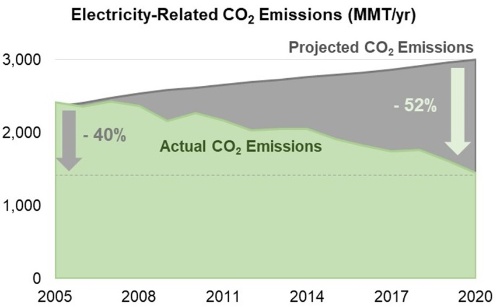

CO2排出量は予測値から半減

温暖化ガス削減を目指し「カーボンフリー」「カーボンニュートラル」という言葉が、企業、市町村などの地方自治体、州、そして連邦政府で頻繁に使われるようになった。実際、バイデン新米国大統領も、「2035年までに100%カーボンフリー・エネルギー」という野心的な目標を設定し、気候変動対策に乗り出している。

そんな中、今月米エネルギー省(DOE)の研究所であるローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)が、「ゼロまで道半ば:エネルギー(電力)部門のカーボンフリーへの進展」と題するレポートを発表した。

タイトルから、「米国はカーボンフリーまでもう半分達成したのか?」と疑問に思い、同レポートの筆者でLBNLのシニア・サイエンティストを務めるライアン・ワイザー氏に質問してみると、「『ゼロまで道半ば』とは、2020年の(電力部門における)実際の温暖化ガス排出量が、以前に予測された2020年の排出量より52%少なかったことを意味する」との回答だった。

ちなみにこの場合の予測値は、平常状態が惰性的に続く「なりゆき(Business As Usual=BAU)シナリオ」を採用している。

米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が発表した「2005年(米国)年次エネルギー見通し」では、2020年の電力供給からの年間CO2排出量は、BAUシナリオで3008 MMT(百万メトリックトン)になると予測されていた。しかし、実際、2020年の電力部門からのCO2排出量は1450 MMTに留まり、ワイザー氏が言ったように、予測より52%、つまり半分に減った(図1)。...Read More Here

|

図1●電力部門での「BAUシナリオ」によるCO2排出量予測(グレー色面)と実際のCO2排出量(薄緑色面) (出所:LBNL) |