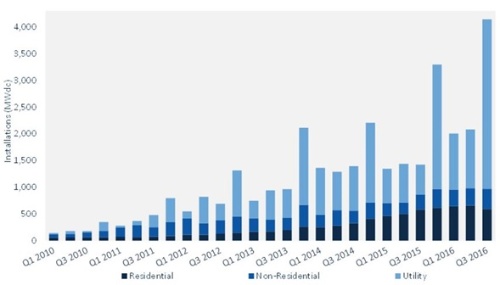

Published at RenewableEnergyWorld.com --- Global solar installations will reach 64.7 GW in 2016 according to Mercom Capital Group, a clean energy communications and research firm based in Texas. “The top 3 countries will be China, U.S., and Japan and they will account for about two thirds of the global market,” said Raj Prabhu, CEO and co-founder of Mercom.

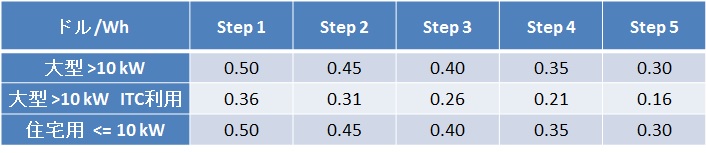

Although China is expected to continue leading the global PV market, the U.S. will show the most robust growth in 2016, due to the anticipation of the federal Investment Tax Credit (ITC) expiration, which developers and EPC had already factored into their business plans for 2016, prior to the five-year extension received at the end of 2015.

In 2016, the U.S. is set to overtake Japan as the second largest solar market, exceeding the much-anticipated 10-GW mark. Another notable shift will see India move up to the No. 4 position, pushing down the former European leaders, U.K. and Germany.

China: Remains No. 1 Market with Some Trouble Ahead

China is expected to install approximately 19.5 GW in 2016, a rise of 14.7 percent over 2015, Mercom predicts. “The country is strongly committed [to solar] because of the pollution problems. Air pollution continues to drive China’s environmental policies, of which clean power generation is a big part,” said Prabhu.

Officials from China’s National Energy Administration (NEA) are considering raising the 2020 target from 100 GW to 150 GW, which will bring about 21 GW of annual installation between 2016 through 2020. China also has pledged to reach an ‘emissions peak’ around 2030 with non-fossil fuels making up 20 percent of the nation’s energy generation mix. “All of these factors have made renewable forms of energy a vital component of the Chinese economy for years to come,” stated Prabhu.

The rapid PV deployment, however, has caused growing grid congestion problems. In addition, the nation’s economic conditions also deteriorated in 2015. “Production curtailment and subsidies continue to be the biggest challenges facing the Chinese solar industry. Subsidy payment delays up to 18 months have been reported by solar project developers causing cash flow problems. Some companies have reported selling out projects and stopping further project development activities as they are unable to sustain without timely subsidy payments,” said Prabhu....

Read More Here