100MWのPPA契約

CdTe(カドミウムテルル)型化合物系太陽光パネルの供給で世界トップである米メーカーのファースト・ソーラーは、太陽光発電にエネルギー貯蔵を併設したプロジェクトから電力を供給する、15年間に渡る電力購入契約(PPA)を締結したと発表した。

契約を結んだのは、カリフォルニア州のモントレイベイコミュニティパワー(MBCP)とシリコンバレークリーンエネルギー(SVCE)で、MBCPとSVCEは、カリフォルニア州を代表するコミュニティー・チョイス・アグリゲーター(CCA)である。ちなみに、CCA とは、日本の地域新電力に似た、地方自治体の関与した地域密着型の電力小売事業者で、カリフォルニア州のように大手電力の独占下でも法的に電力事業が認められている。

このPPAは、カリフォルニア州カーン郡でファースト・ソーラーが開発する連系出力100MWのメガソーラー(大規模太陽光発電所 )に20MWの大規模エネルギー貯蔵が併設される。このプロジェクトは2022年第2四半期(4~6月)までに完成する予定である。

新型コロナウイルス(COVID-19)が米国経済に深刻な影響を与えている真只中、ファースト・ソーラーはこのような大規模プロジェクトの開発を継続・進行することができた。

とはいえ、こうした明るい話題は限定的で、全体として見ればやはり米国のエネルギー貯蔵産業の現況は明るくない。

ビジネスへのインパクトを調査

新型コロナウイルスの感染拡大に対応した非常事態宣言により、事業活動にも大きな制約が課せれている。米国エネルギー貯蔵協会(ESA)が、4月の2日から11日にかけてコロナウイルスのビジネスにおけるインパクトを調査し、その結果を4月中旬に発表した。

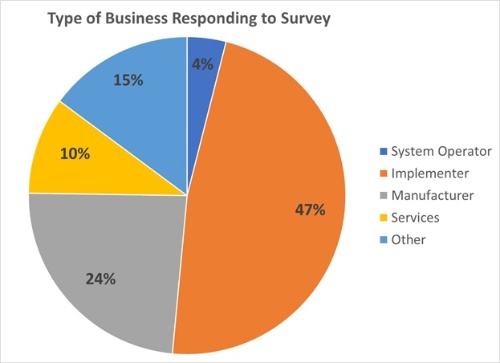

感染対策の影響が波及するスピードは速く、業界に壊滅的な打撃を与えている可能性があることが明らかになった(図1)。

|

図1●新型コロナウイルスの影響に関する調査の回答者内わけ(注:オレンジ色=インストーラー・プロジェクトデベロッパー、灰色=メーカー、黄色=サービス、水色=その他、青色=システムオペレーター)(出所:ESA)

|

調査は、今年第2四半期(2020年4月から6月)におけるエネルギー貯蔵企業の収益、雇用、そして、プロジェクトに対するCOVID-19の影響を分析することに重点が置かれた。...Read Here More