国会で可決されたITC法は留まる

選挙期間中、ドナルド・トランプ氏は過激な発言で注目されたが、その中には、「地球温暖化はでっち上げ」「風力は鳥を殺す」など地球温暖化に対して懐疑的または否定的な発言も含まれた。それに反し、オバマ政権で阻止された「キーストーンXLパイプライン」建設の再申請を認可するなど、シェールガス、石油、天然ガス、そして石炭などの国内の化石燃料産業拡大には大きな支持を示した。

|

| Credit: Donald Trump |

それらの発言のため、トランプ政権の下で再生エネルギー導入拡大を含む温暖化対策は大きく後退するのは確実だと、メディアや環境保護団体などは悲観的な見解を示したが、太陽光発電産業に携わる関係者は、新トランプ政権に対し「悲観的」ではなく、逆に強気なのである。その理由は大きく分けて2つある。

トランプ氏が大統領選挙で勝利を挙げたとき、最初に懸念されたことは、2015年末に民主党オバマ政権によって延長された「InvestmentTaxCredit:ITC」と呼ばれる「再生可能エネルギー導入投資税控除」が撤回されることであった。

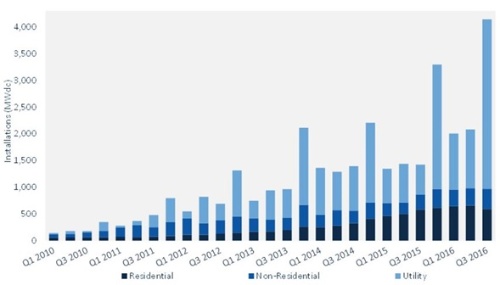

ITC法は連邦レベルの重要な政策であり、太陽光発電購入者が太陽光発電システム設置額の30%を課税所得金額から控除できる、というものだ。この政策は、2005年共和党のジョージ・ブッシュ政権時代に国会で可決され、同政権下、2007年と2008年に、さらに拡大・延長された。2005年のITC法可決から2015年の間に、米国の太陽光発電設置導入量は79MWから90倍以上の7.3 GWにも拡大した。

しかし、ブッシュ政権で延長されたITC法も2016年末で住宅用については終了し、非住宅用(商業、産業、そして発電事業用)は現在の30%から2017年1月1日から10%に下がることになっていた。2016年以降ITC法がなくなり米国太陽光発電市場が後退してしまうと、焦りが本格化してきた2015年末に、ITC延長法案が(共和党と民主党が党派の壁を越えて協力する)超党派政治の米議会上下両院を通ったのである。

以上のように、 ITC法などの法律は連邦議会で可決され、連邦議会だけが撤回することができる。したがって、ITC法が撤回される可能性は低いとの考えである。... See More Here